Introdução

A História do Brasil é uma narrativa vasta, complexa e vibrante, tecida a partir de uma fusão única de culturas, conflitos e transformações. De um território habitado por milhões de indígenas com uma rica diversidade de povos e tradições, passando por três séculos de colonização europeia que trouxeram à força milhões de africanos, até se tornar um império independente nos trópicos e, finalmente, uma das maiores repúblicas do mundo, o Brasil é um estudo de caso sobre identidade e resiliência.

Compreender a História do Brasil é mergulhar em seus ciclos econômicos, em suas lutas por liberdade e em suas profundas contradições sociais, que moldaram o país que conhecemos hoje. Este artigo pilar é um convite para uma jornada cronológica através dos momentos decisivos, dos personagens marcantes e dos processos que formaram a nação brasileira, do primeiro contato em 1500 aos desafios do século XXI.

Antes do Descobrimento: O Brasil Indígena

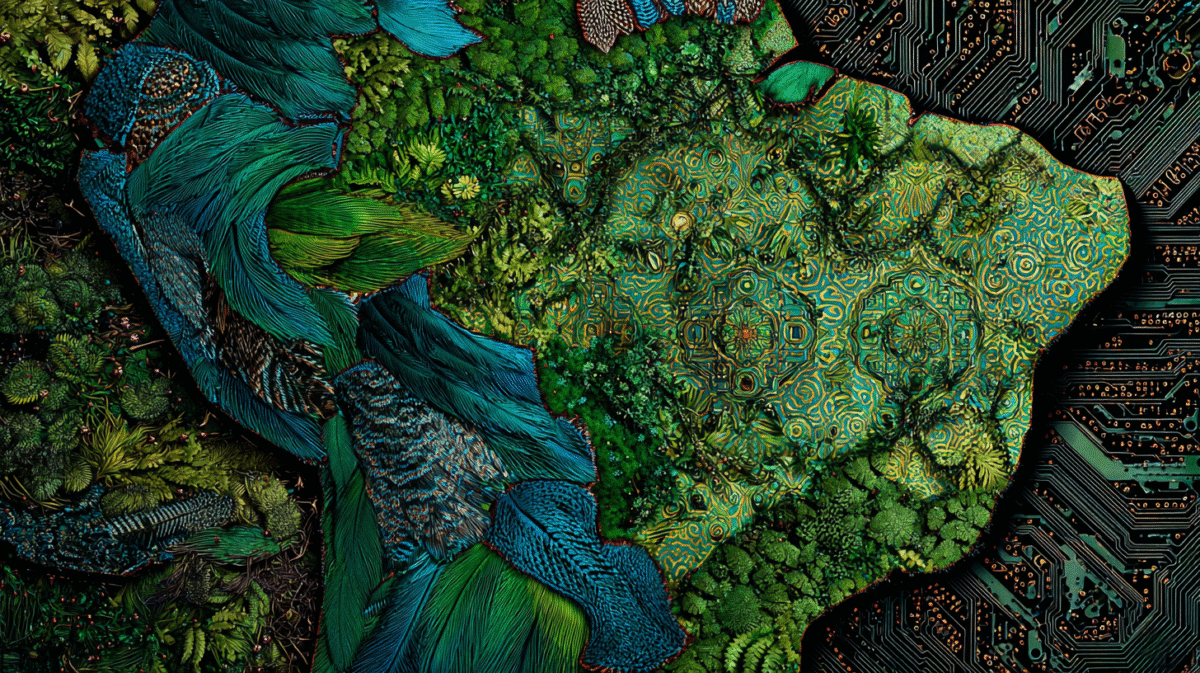

Antes da chegada das caravelas portuguesas, o território que hoje chamamos de Brasil era tudo, menos um vazio demográfico. A História do Brasil não começou em 1500. Estima-se que entre 2 a 4 milhões de pessoas, divididas em centenas de etnias com línguas e costumes distintos, habitavam estas terras.

Esses povos originários viviam em sociedades complexas, com um profundo conhecimento do ambiente ao seu redor, e já haviam estabelecido extensas redes de comércio e interação muito antes do contato com os europeus. Ignorar essa fase pré-colonial é ignorar as fundações sobre as quais o Brasil seria construído.

Os Povos Originários: Diversidade e Modos de Vida

Longe da imagem homogênea do “índio”, o Brasil pré-colonial era um mosaico de povos. Eles podem ser amplamente agrupados em quatro grandes troncos linguísticos: Tupi-Guarani, Jê, Aruak e Karib. Os Tupi, por exemplo, ocupavam grande parte do litoral e eram agricultores semi-nômades, cultivando principalmente a mandioca.

Sua vida era organizada em aldeias, com uma forte coesão social e uma cosmologia rica, profundamente ligada aos ciclos da natureza. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta e de uma agricultura de subsistência, dominando técnicas de coivara para o preparo da terra.

O Caminho de Peabiru e as Redes de Interação

Contrariando a ideia de que os povos indígenas viviam isolados, evidências arqueológicas e relatos históricos apontam para a existência de extensas redes de caminhos que conectavam diferentes partes do continente. O mais famoso deles é o Caminho de Peabiru, uma trilha transcontinental com cerca de 3.000 km que ligava o litoral de São Paulo e Santa Catarina ao Império Inca, nos Andes peruanos.

Este e outros caminhos serviam como rotas de comércio, migração e intercâmbio cultural, por onde circulavam mercadorias, ideias e conhecimentos entre os diferentes povos que aqui viviam, muito antes da chegada europeia.

O Primeiro Encontro: A Chegada dos Portugueses em 1500

Em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral, a caminho das Índias, avistou terras no que hoje é o sul da Bahia. O primeiro contato entre portugueses e os povos Tupiniquim foi marcado, segundo a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, por uma mistura de estranhamento, curiosidade e cordialidade. Caminha descreve os indígenas como “pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas”, gente “de boa e de bela feição”.

Este encontro inicial, focado na troca de objetos e na observação mútua, não dava pistas da violência e da profunda transformação que viriam a seguir. A chegada dos europeus representou o início de um novo e dramático capítulo na História do Brasil, que alteraria para sempre o destino do território e de seus habitantes originais.

Brasil Colônia (1500-1822): Exploração e Formação

Após o contato inicial, a Coroa Portuguesa demorou a demonstrar um interesse efetivo pela nova terra, focando suas energias no lucrativo comércio com as Índias. No entanto, a ameaça de invasões estrangeiras, especialmente francesas, forçou Portugal a iniciar um processo de colonização sistemática.

Os três séculos seguintes da História do Brasil foram marcados pela exploração intensiva de recursos naturais e pela implantação de um sistema produtivo baseado no latifúndio, na monocultura e, tragicamente, na mão de obra escravizada, primeiro indígena e depois, massivamente, africana. Foi durante o Brasil Colônia que as fronteiras do território se expandiram para o interior e que uma sociedade complexa, desigual e multicultural começou a se formar, lançando as raízes de muitos dos traços que caracterizam o Brasil até hoje.

O Ciclo do Pau-Brasil e as Feitorias

Nas primeiras três décadas após 1500, a principal atividade econômica foi a extração do pau-brasil, uma árvore nativa cuja madeira avermelhada era muito valorizada na Europa para o tingimento de tecidos. A exploração não se deu por meio de colonização, mas sim através de um sistema de feitorias, que eram entrepostos comerciais fortificados construídos no litoral.

Os portugueses estabeleciam alianças com grupos indígenas, trocando objetos de metal, como machados e facas (o chamado escambo), pelo trabalho dos nativos no corte e transporte das toras de madeira até os navios. Esse ciclo predatório foi o primeiro capítulo da exploração econômica da História do Brasil.

As Capitanias Hereditárias e o Governo-Geral

Diante do risco constante de perder o território para outras nações, em 1534, o rei D. João III decidiu implementar um sistema de colonização: as Capitanias Hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 grandes faixas de terra, que foram entregues a nobres portugueses, os donatários, responsáveis por povoar e desenvolver suas terras com recursos próprios.

No entanto, o sistema fracassou na maior parte do território, devido à falta de recursos dos donatários, aos ataques indígenas e ao isolamento. Apenas duas capitanias prosperaram significativamente: São Vicente e, principalmente, Pernambuco. Para centralizar a administração e corrigir as falhas do sistema, a Coroa criou, em 1549, o Governo-Geral, com capital em Salvador.

O Ciclo da Cana-de-Açúcar: Engenhos, Sociedade Açucareira e Escravidão

A partir de meados do século XVI, a produção de açúcar tornou-se a principal atividade econômica da colônia, especialmente no Nordeste. O açúcar era um produto de altíssimo valor na Europa, e o clima e o solo do litoral brasileiro eram perfeitos para o cultivo da cana. O engenho era a unidade produtiva central, compreendendo não apenas a moenda e a produção do açúcar, mas também a “casa-grande” (moradia do senhor), a senzala (alojamento dos escravos) e as plantações.

A sociedade açucareira era rural, patriarcal e aristocrática. Foi para suprir a demanda por mão de obra nos canaviais que Portugal iniciou e intensificou o tráfico transatlântico de africanos escravizados, um dos capítulos mais brutais e impactantes da História do Brasil.

O Ciclo do Ouro: A Corrida para as Minas Gerais e suas Consequências

No final do século XVII, bandeirantes paulistas finalmente descobriram vastas jazidas de ouro na região que hoje é Minas Gerais. A notícia desencadeou uma “corrida do ouro”, atraindo dezenas de milhares de pessoas de Portugal e de outras partes da colônia. O eixo econômico e político do Brasil Colônia deslocou-se do Nordeste para o Sudeste, e a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, para facilitar a fiscalização e o escoamento do ouro.

A Coroa Portuguesa impôs um controle rígido sobre a mineração, cobrando impostos altíssimos, como o “quinto” (20% de todo o ouro extraído). A exploração aurífera estimulou o surgimento de cidades ricas e uma vibrante vida urbana, como em Ouro Preto e Mariana, mas a alta taxação e o controle autoritário de Portugal geraram tensões que culminaram em revoltas, como a Inconfidência Mineira.

A Vinda da Família Real Portuguesa (1808) e o Fim do Pacto Colonial

No início do século XIX, um evento na Europa mudou drasticamente o destino da História do Brasil. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente D. João VI tomou uma decisão sem precedentes: transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. A chegada da Família Real ao Rio de Janeiro em 1808 transformou a colônia no centro do império português.

A primeira e mais importante medida de D. João foi a Abertura dos Portos às Nações Amigas, que, na prática, encerrou o pacto colonial que obrigava o Brasil a comerciar exclusivamente com Portugal. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, e o Rio de Janeiro passou por uma modernização acelerada. Essas mudanças criaram um sentimento de autonomia e prepararam o terreno para o passo seguinte e inevitável: a Independência.

Confira aqui mais Documentários.

O Período Imperial (1822-1889): Uma Monarquia nos Trópicos

Enquanto seus vizinhos hispano-americanos se fragmentavam em diversas repúblicas após suas independências, o Brasil seguiu um caminho único, estabelecendo uma vasta e estável monarquia constitucional em pleno continente americano.

O Período Imperial foi uma era de imensos contrastes: de um lado, a consolidação da unidade territorial, um notável desenvolvimento cultural e a construção de uma identidade nacional sob a longa e erudita figura de D. Pedro II; de outro, a manutenção da escravidão como pilar econômico e social, uma contradição que marcaria profundamente este capítulo da História do Brasil. Foi uma época de construção do Estado, de grandes conflitos e de profundas transformações sociais que, ao final, tornariam a própria monarquia insustentável.

A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado (D. Pedro I)

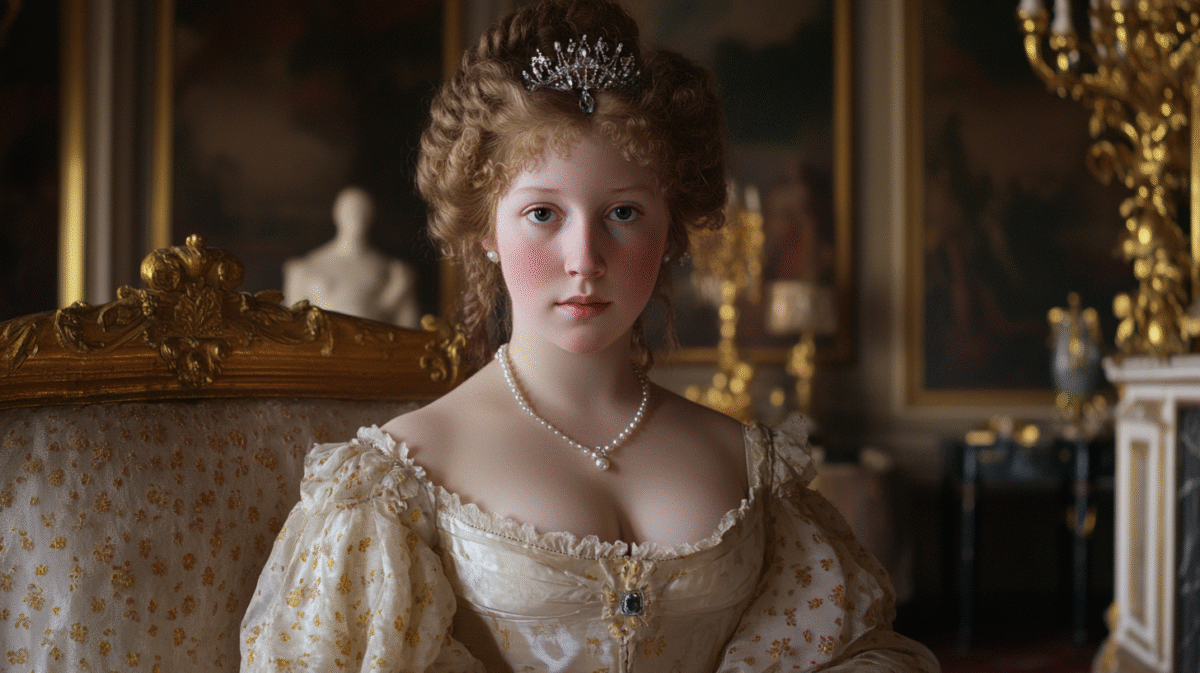

Após a partida de D. João VI de volta para Portugal em 1821, as Cortes portuguesas tentaram reverter a autonomia do Brasil, exigindo o retorno do príncipe regente D. Pedro. Pressionado pelas elites brasileiras, ele se recusou, no episódio que ficou conhecido como o “Dia do Fico”. A tensão culminou no processo de Independência. Figura central neste momento foi a esposa de Pedro, a Imperatriz Leopoldina.

Uma mulher culta, politicamente astuta e profundamente comprometida com a causa brasileira, foi ela quem presidiu a sessão do Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822 que formalmente recomendou o rompimento definitivo com Portugal, assinando a declaração de independência. Cinco dias depois, ao receber as notícias, D. Pedro proferiu o famoso “Grito do Ipiranga”.

O Primeiro Reinado foi, contudo, conturbado. O estilo autoritário de D. Pedro I, evidenciado pela dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e pela outorga de uma constituição, somado a crises como a Guerra da Cisplatina, levaram a uma crescente impopularidade, culminando em sua abdicação em 1831, em favor de seu filho de apenas cinco anos.

O Período Regencial: Instabilidade e Revoltas

Como D. Pedro II era menor de idade, o Brasil foi governado por regentes entre 1831 e 1840. O Período Regencial foi uma das fases mais instáveis e turbulentas da História do Brasil. A ausência de uma figura monárquica central abriu espaço para disputas acirradas entre grupos políticos (liberais e conservadores) e para a eclosão de uma série de revoltas regionais que ameaçaram a unidade territorial do país.

Movimentos como a Cabanagem (Pará), a Balaiada (Maranhão), a Sabinada (Bahia) e a mais longa de todas, a Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul), expuseram as profundas tensões sociais e o desejo de maior autonomia das províncias. Para restaurar a ordem e a estabilidade, as elites políticas articularam o “Golpe da Maioridade”, antecipando a coroação de D. Pedro II antes que ele completasse 15 anos.

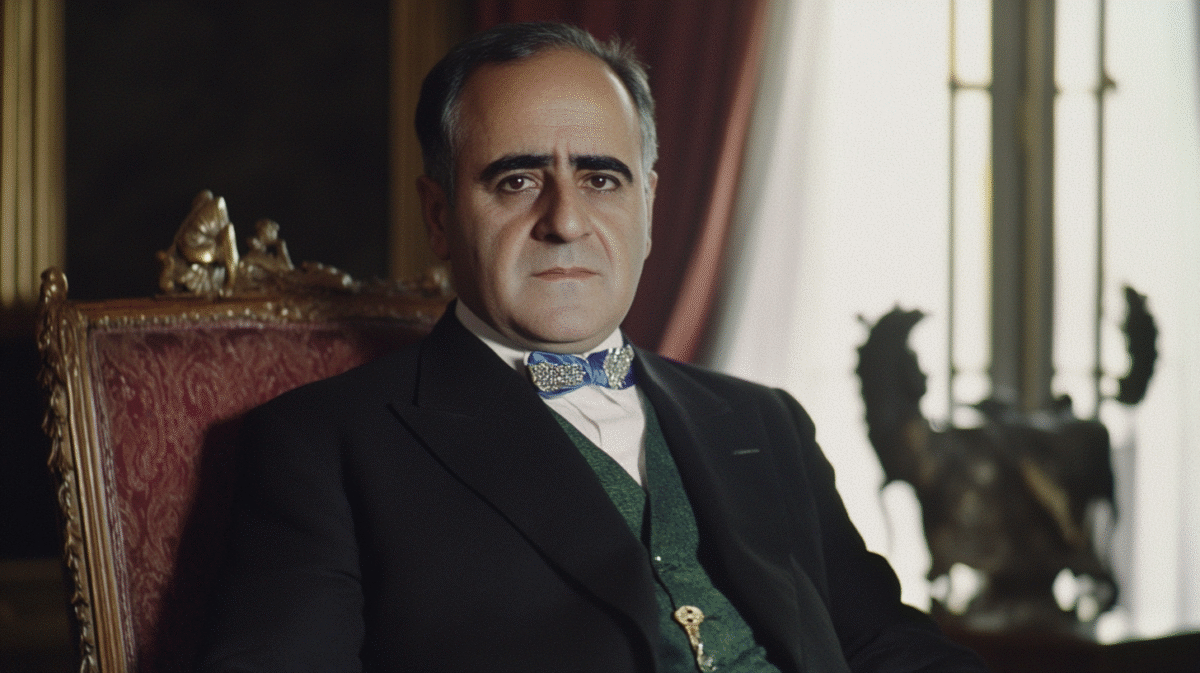

O Segundo Reinado (D. Pedro II): Consolidação, Café e Modernização

O Segundo Reinado (1840-1889) foi marcado pelo longo e estável governo de D. Pedro II. Diferente de seu pai impulsivo, D. Pedro II era um monarca erudito, contido e que via seu papel como um “juiz” imparcial da nação, usando o Poder Moderador para mediar os conflitos entre os partidos Liberal e Conservador. Intelectual e patrono das artes e das ciências, ele projetou uma imagem de modernidade e civilidade para o Brasil no cenário internacional.

Economicamente, seu reinado foi sustentado pelo auge do ciclo do café, que trouxe grande riqueza para o Sudeste e financiou os primeiros surtos de modernização, como a construção de ferrovias e os empreendimentos industriais do Barão de Mauá. Foi um período de grande consolidação do Estado brasileiro e de relativa paz interna.

A Guerra do Paraguai e suas Consequências

A principal interrupção da paz no Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai (1864-1870), o maior conflito armado da história da América do Sul. O Brasil, aliado a Argentina e Uruguai, lutou contra o Paraguai de Solano López. A guerra foi longa, sangrenta e teve consequências profundas. Embora o Brasil tenha saído vitorioso, o custo humano e financeiro foi imenso.

A principal consequência interna foi o fortalecimento do Exército brasileiro, que, ao final do conflito, tornou-se uma instituição mais organizada, profissional e, crucialmente, com uma nova consciência de seu papel político na nação.

A Abolição da Escravatura (1888) e a Crise do Império

A questão da escravidão foi a grande contradição do Império e o fator decisivo para sua queda. Pressionado pela Inglaterra e por um crescente movimento abolicionista interno, o governo imperial promoveu uma abolição lenta e gradual (Lei do Ventre Livre em 1871, Lei dos Sexagenários em 1885). O processo culminou em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, que atuava como regente, abolindo definitivamente a escravidão no Brasil.

O ato, embora humanitário, removeu o último pilar de sustentação da monarquia: o apoio dos grandes fazendeiros escravocratas, que se sentiram traídos e não foram indenizados. Sem o apoio dos ruralistas, e já em conflito com a Igreja (Questão Religiosa) e com um Exército cada vez mais influenciado por ideias republicanas (Questão Militar), o Império ruiu. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, pondo fim à monarquia na História do Brasil.

A República Velha (1889-1930): Café com Leite e Conflitos Sociais

A Proclamação da República em 1889 não representou uma revolução popular, mas sim um rearranjo de poder entre as elites. O período que se seguiu, conhecido como República Velha ou Primeira República, foi dominado pelas oligarquias agrárias, especialmente as dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que consolidaram seu poder político através de um sistema de alianças e fraudes eleitorais.

Enquanto o Brasil se modernizava em suas capitais, impulsionado pela economia do café, o interior do país era palco de profundas desigualdades sociais e palco de movimentos messiânicos e revoltas que desafiavam a ordem estabelecida. Este capítulo da História do Brasil foi marcado por essa dualidade entre a modernidade litorânea e o arcaísmo rural, cujo frágil equilíbrio seria rompido pela Crise de 1929.

A Proclamação da República e a República da Espada

O fim da monarquia foi selado por um golpe militar com pouco apoio popular. Os primeiros anos do novo regime (1889-1894) foram governados por dois marechais, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e por isso ficaram conhecidos como a República da Espada.

Foi um período de forte centralização de poder, autoritarismo e instabilidade, com a promulgação de uma nova Constituição em 1891 e a ocorrência de conflitos como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. O objetivo principal era consolidar o novo regime republicano e reprimir qualquer movimento de restauração monárquica.

A Política do Café com Leite e o Coronelismo

Com o fim do governo militar, o poder passou para as mãos das elites civis, dando início à “República Oligárquica”. A política nacional foi dominada pela famosa “política do café com leite”, uma aliança entre o Partido Republicano Paulista (PRP), que representava os poderosos cafeicultores de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro (PRM), representando as oligarquias de Minas Gerais. Os dois estados se revezavam na indicação do presidente da República, garantindo seus interesses.

Essa estrutura era sustentada, em nível local, pelo coronelismo. Os “coronéis”, grandes fazendeiros e chefes políticos locais, controlavam a vida de suas comunidades e garantiam os votos para seus candidatos através da intimidação e da troca de favores, no que ficou conhecido como “voto de cabresto”.

Movimentos Sociais: Canudos, Contestado e o Cangaço

A profunda desigualdade social e o abandono da população rural pelo Estado republicano geraram uma série de movimentos populares que abalaram o país. A Guerra de Canudos (1896-1897), na Bahia, foi liderada pelo beato Antônio Conselheiro, que reuniu milhares de sertanejos em uma comunidade autossuficiente, sendo brutalmente massacrados pelas tropas do governo. A Guerra do Contestado (1912-1916), entre Santa Catarina e Paraná, foi um conflito similar, misturando questões de terra com messianismo religioso.

No sertão nordestino, a ausência do Estado deu origem ao Cangaço, um fenômeno de banditismo social cujos membros, os cangaceiros, viviam de saques, mas muitas vezes eram vistos como heróis por parte da população pobre. A figura de Lampião tornou-se o maior símbolo do cangaço neste período da História do Brasil.

A Semana de Arte Moderna de 1922 e a Transformação Cultural

Em meio à rigidez da política, a cultura brasileira passava por uma revolução. A Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, foi um evento divisor de águas. Artistas e intelectuais como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral propuseram uma ruptura radical com os padrões estéticos europeus e a busca por uma identidade cultural genuinamente brasileira.

O Modernismo chocou a sociedade conservadora da época, mas abriu caminho para uma nova forma de pensar a arte e a cultura no Brasil.

A Crise de 1929 e o Fim da República Velha

A estrutura da República Velha, totalmente dependente da exportação de café, começou a ruir com a Crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York levou o preço do café a despencar no mercado internacional, quebrando a economia brasileira e enfraquecendo fatalmente as oligarquias cafeeiras. A crise econômica se somou a uma crise política: a aliança do “café com leite” foi rompida quando o presidente paulista Washington Luís indicou outro paulista, Júlio Prestes, para sucedê-lo.

Descontentes, as oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formaram a “Aliança Liberal” e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. A derrota de Vargas nas eleições e o assassinato de seu vice, João Pessoa, foram o estopim para a Revolução de 1930, um movimento armado que depôs Washington Luís, impediu a posse de Júlio Prestes e levou Getúlio Vargas ao poder, pondo um fim definitivo à República Velha.

A Era Vargas (1930-1945): Revolução e Ditadura

A Revolução de 1930 inaugurou um período de quinze anos em que a figura de Getúlio Vargas dominou de forma central a política brasileira. A Era Vargas representa uma ruptura fundamental na História do Brasil, pondo fim ao poder das oligarquias agrárias da República Velha e iniciando um processo de centralização do poder, de industrialização acelerada e de profundas transformações nas relações entre o Estado e a sociedade.

Foi uma era de contradições, marcada por um forte autoritarismo e pela supressão das liberdades democráticas, mas também pela criação de uma legislação trabalhista pioneira e pela construção de uma nova identidade nacional. Vargas, com seu carisma e habilidade política, moldou as bases do Brasil urbano e industrial do século XX.

A Revolução de 1930 e o Governo Provisório

A ascensão de Vargas ao poder não foi uma simples troca de presidentes, mas um movimento armado que quebrou a hegemonia de São Paulo. Ao assumir o poder, Vargas instaurou um Governo Provisório (1930-1934) e tomou medidas enérgicas para centralizar o poder: fechou o Congresso Nacional, revogou a Constituição de 1891 e nomeou interventores federais para governar os estados, enfraquecendo o poder dos coronéis. A principal oposição veio de São Paulo, que se sentiu excluído do poder e exigiu uma nova Constituição.

A tensão culminou na Revolução Constitucionalista de 1932, um conflito armado em que São Paulo foi derrotado militarmente, mas obteve uma vitória política: Vargas convocou uma Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 1934, restabelecendo o voto secreto e introduzindo o voto feminino.

O Estado Novo: Autoritarismo, Propaganda e Industrialização

O período democrático, no entanto, foi curto. Em 1937, com a desculpa de combater uma suposta ameaça comunista (baseada em um documento forjado, o “Plano Cohen”), Getúlio Vargas deu um golpe de estado, fechou novamente o Congresso e instaurou uma ditadura inspirada nos regimes fascistas europeus: o Estado Novo (1937-1945).

Este foi um período de intensa repressão política, com perseguição a opositores, tortura e censura à imprensa. A propaganda foi uma ferramenta central do regime. Através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), o governo promovia um forte nacionalismo e construía a imagem de Vargas como o “pai dos pobres” e protetor da nação. Economicamente, o Estado Novo aprofundou o projeto de industrialização de base, com a criação de empresas estatais estratégicas como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia Vale do Rio Doce.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

O maior e mais duradouro legado da Era Vargas foi a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decretada em 1943. Esta legislação unificou e ampliou uma série de direitos trabalhistas que vinham sendo conquistados pelo movimento operário, como a carteira de trabalho, a jornada de oito horas, o salário mínimo, as férias remuneradas e o descanso semanal.

A CLT representou um avanço social inegável para os trabalhadores urbanos e foi a principal base do “trabalhismo” e do apelo popular de Vargas. Ao mesmo tempo, a legislação atrelava os sindicatos ao Estado, em uma estratégia de controle que concedia benefícios ao mesmo tempo em que buscava neutralizar a autonomia e o poder de greve do movimento operário.

O Brasil na Segunda Guerra Mundial

O grande paradoxo do Estado Novo se manifestou durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o regime de Vargas tivesse afinidades ideológicas com os regimes fascistas do Eixo (Alemanha e Itália), pressões econômicas e diplomáticas dos Estados Unidos, somadas ao afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, levaram o Brasil a declarar guerra ao Eixo em 1942.

O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas para lutar na Europa, com a Força Expedicionária Brasileira (FEB) combatendo ao lado dos Aliados na Itália. A contradição de uma ditadura lutando no exterior em nome da democracia tornou a posição de Vargas insustentável internamente. Ao final da guerra, em 1945, pressões de militares e da sociedade civil forçaram Getúlio a renunciar, pondo fim ao Estado Novo e abrindo caminho para a redemocratização do país.

Da Democracia à Ditadura Militar (1945-1985)

Com o fim do Estado Novo, o Brasil mergulhou em uma nova experiência democrática, conhecida como a República Populista. Foi um período de grande otimismo, rápida urbanização e industrialização, mas também de extrema instabilidade política e ideológica, profundamente influenciado pelo contexto global da Guerra Fria.

A tensão crescente entre projetos de desenvolvimento nacionalista e a oposição conservadora, aliada ao medo do comunismo, culminou em uma ruptura dramática: o golpe civil-militar de 1964. O regime que se seguiu governaria o país por 21 anos, um dos capítulos mais sombrios da História do Brasil, marcado pela repressão e pela supressão das liberdades, mas que terminou com uma das maiores manifestações populares da nossa história, clamando pelo retorno da democracia.

A República Populista: Governos Dutra, Vargas, JK e Jango

O período de 1945 a 1964 foi caracterizado por eleições livres e pela ascensão de líderes carismáticos que buscavam o apoio direto das massas urbanas. Após um governo de transição conservador do General Dutra, Getúlio Vargas retornou ao poder, desta vez eleito pelo voto popular, com uma agenda nacionalista (marcada pela campanha “O petróleo é nosso!” e a criação da Petrobras), que terminou tragicamente com seu suicídio em 1954.

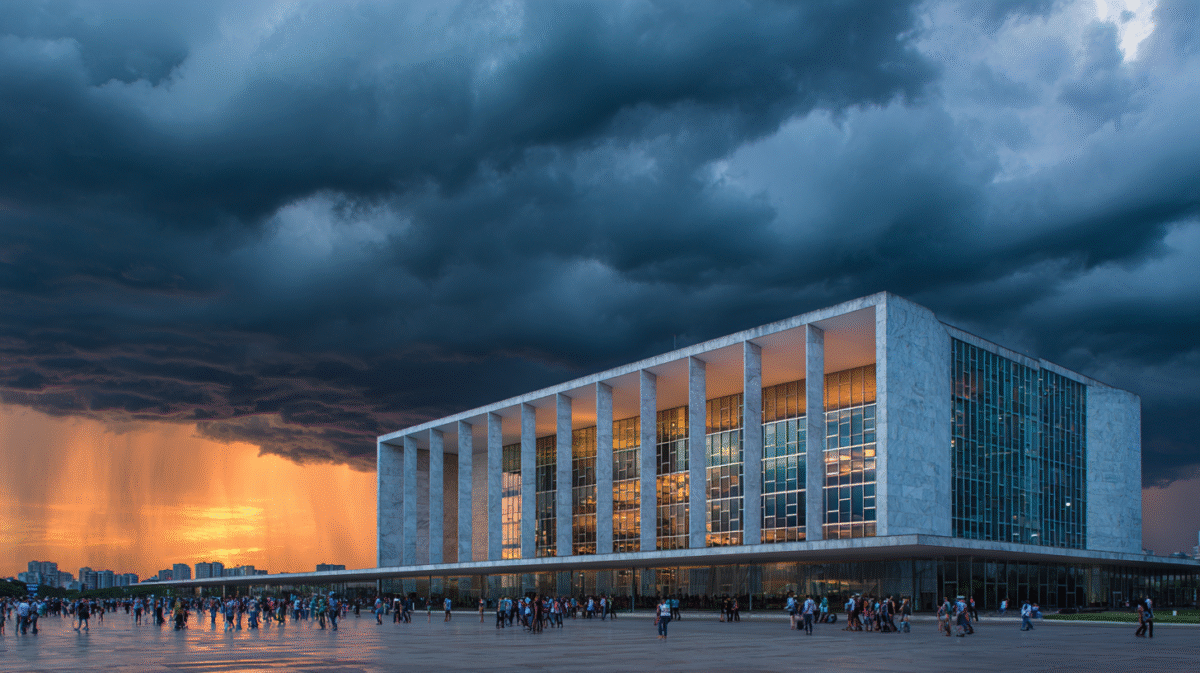

O auge do otimismo veio com Juscelino Kubitschek (JK) e seu plano de “50 anos em 5”, que promoveu um desenvolvimento acelerado e a construção da nova capital, Brasília. O período culminou com o governo de João Goulart (Jango), um herdeiro político de Vargas que propôs um ambicioso programa de “Reformas de Base” (agrária, urbana, educacional), gerando forte oposição de setores conservadores, empresariais e militares, que o acusavam de planejar um golpe de esquerda.

O Golpe de 1964 e o Início do Regime Militar

Em 31 de março de 1964, em meio a uma grave crise política e econômica, as Forças Armadas, com o apoio de setores da sociedade civil, da Igreja e dos Estados Unidos, depuseram o presidente João Goulart, no que ficou conhecido como o Golpe de 1964. Justificando o ato como uma necessidade para combater a “corrupção e a ameaça comunista”, os militares tomaram o poder, dando início a uma ditadura que duraria 21 anos.

O primeiro presidente militar, Castello Branco, iniciou o processo de repressão através dos Atos Institucionais (AIs), decretos que se sobrepunham à Constituição. O AI-1 cassou mandatos políticos e o AI-2 extinguiu os partidos políticos existentes, criando um sistema bipartidário artificial: a ARENA (partido do governo) e o MDB (oposição consentida).

Os Anos de Chumbo: Repressão, Censura e Milagre Econômico

O regime militar endureceu drasticamente a partir de 1968, com a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5). Este ato deu poderes quase absolutos ao presidente, suspendendo direitos civis e iniciando o período mais repressivo da ditadura, conhecido como os “Anos de Chumbo”. A censura à imprensa, às artes e à música tornou-se generalizada, e a perseguição a opositores políticos foi intensificada, com prisões arbitrárias, tortura e desaparecimentos forçados.

Em resposta, grupos de esquerda optaram pela luta armada, realizando assaltos e sequestros. Paradoxalmente, este foi também o período do “Milagre Econômico”, uma fase de crescimento acelerado do PIB, impulsionado por grandes investimentos estatais e capital estrangeiro, mas que resultou em um aumento da concentração de renda e da dívida externa.

O Movimento “Diretas Já” e a Redemocratização

No final da década de 1970, o modelo econômico do “milagre” se esgotou, e a crise do petróleo gerou inflação e recessão. A insatisfação popular cresceu, e o regime militar iniciou um processo de “abertura lenta, gradual e segura”. A Lei da Anistia, em 1979, permitiu o retorno de exilados políticos.

O ápice da mobilização popular ocorreu em 1984 com o movimento “Diretas Já”, uma campanha que levou milhões de pessoas às ruas em todo o país para exigir eleições diretas para presidente. Embora a emenda tenha sido derrotada no Congresso, a força do movimento tornou o retorno à democracia inevitável. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, um candidato da oposição, como o primeiro presidente civil após 21 anos, selando o fim da Ditadura Militar, um dos períodos mais traumáticos da História do Brasil.

A Nova República (1985-Presente): Desafios da Democracia Moderna

A Nova República marca o mais longo período democrático contínuo da História do Brasil. Inaugurada com o fim do Regime Militar em 1985, esta era é caracterizada pela reconstrução das instituições, pela busca por estabilidade econômica e pela luta para aprofundar os direitos sociais e a cidadania.

Apesar de marcada por crises econômicas, escândalos de corrupção e uma crescente polarização política, a Nova República demonstrou a resiliência de suas instituições democráticas. É o capítulo da nossa história que ainda está sendo escrito, refletindo as complexidades, os avanços e os desafios de uma das maiores democracias do mundo.

A Constituição de 1988 e a Consolidação dos Direitos

A transição para a democracia foi consolidada com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita, ela ficou conhecida como a “Constituição Cidadã” por restaurar plenamente as liberdades individuais e de imprensa, garantir eleições diretas para todos os cargos e, principalmente, por ampliar significativamente os direitos sociais e trabalhistas.

Ela estabeleceu o Sistema Único de Saúde (SUS), garantiu direitos aos povos indígenas e criminalizou o racismo. A Constituição de 1988 é o pilar fundamental da democracia brasileira moderna, definindo o arcabouço legal e institucional sobre o qual o país se desenvolve desde então.

Estabilidade Econômica: O Plano Real

Os primeiros anos da Nova República foram marcados por uma crise econômica avassaladora, com uma hiperinflação que corroía o poder de compra da população e desorganizava a economia. Após várias tentativas frustradas de controlar os preços, a solução veio em 1994, durante o governo de Itamar Franco, com a implementação do Plano Real.

Orquestrado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano introduziu uma nova moeda (o Real) e implementou um conjunto de medidas de ajuste fiscal que finalmente conseguiram estabilizar a economia e derrotar a hiperinflação. O sucesso do plano foi um marco na História do Brasil, trazendo uma estabilidade econômica que permitiu o crescimento e a inclusão social nos anos seguintes.

A História do Brasil no Século XXI: Avanços Sociais e Crises Políticas

O início do século XXI foi um período de otimismo, marcado pela estabilidade econômica, pelo crescimento impulsionado pelo boom das commodities e pela implementação de programas de inclusão social que retiraram milhões de brasileiros da pobreza. O país ganhou projeção internacional, sediando a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. No entanto, a partir de meados da década de 2010, o Brasil mergulhou em um período de intensa turbulência.

Uma grave crise econômica, somada a grandes manifestações populares em 2013 e às revelações de esquemas de corrupção massivos pela Operação Lava Jato, abalaram a confiança nas instituições. Essa crise culminou em um processo de impeachment presidencial em 2016 e deu origem a uma profunda polarização política, que se tornou a principal característica do debate público brasileiro nos anos recentes, representando o maior desafio para a democracia da Nova República.

Conclusão

Percorrer a História do Brasil é como navegar por um rio caudaloso, cheio de curvas, corredeiras e afluentes que se misturam para formar um todo complexo e singular. Desde o primeiro encontro nas praias da Bahia até os desafios da democracia contemporânea, a trajetória do país foi forjada na confluência de mundos distintos: o indígena, o europeu e o africano.

Essa mistura, muitas vezes violenta e desigual, é a essência da identidade brasileira. A História do Brasil é uma narrativa de exploração e resiliência, de ciclos econômicos que enriqueceram poucos e deixaram marcas profundas na sociedade, e de uma busca incessante por um projeto de nação.

Entender esse passado, com suas glórias e suas tragédias, não é apenas um exercício acadêmico; é a ferramenta fundamental para compreendermos quem somos hoje e para construirmos o futuro. As perguntas e os desafios que ecoam através dos séculos continuam a moldar o presente, provando que a História do Brasil é um livro que todos nós continuamos a escrever.